�O�@��t�i��C�j

�O�@��t�i��C�j

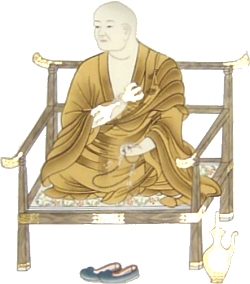

�S���ɐ������̍O�@��t�̂����i�`�Ȃǁj������A���̓��e������ɂ킽��A����̔����A�ΒY�̎g�p�@�A������������A�����̊J�R�A�����A�r������A

�����̐�z�A����͉̂ȂǁA���̑����ׂ�Ζ����ɂ��Ƃ܂�����܂���B

�@�u�O�@�v�Ƃ������t�́u�O�@��t�v���炳��ɂ͂Ȃ�A�������ɐg�߂ɂ���A

����ł��u�O�@�M��I���v��u�O�@���M�̂���܂�v�Ƃ悭�g���Ă��܂��B

���ɑ�t�Ƃ����u��t�͍O�@�Ɏ���v�ƌ����悤�ɑ�t�������l�͑�R�����܂����A

�O�@��t�i��C�j���w�����Ƃ������̂ł��B

���������l�Ԃ炵�������A�����g�𓊂�����l�̍���i�m���j��C�����݂ɐ������X�͍O�@��t�ƌĂ�ł��܂��B

�@�^���@�����łȂ���t��M����l�͍���R���V�@��_�ɂ����č����������������肳��Ă���ƌ����M���A

�܂��l�����\�����������炷����ł�����H�l�Ƃ��A�H�͓��s��l�i���ł���l�ł͂Ȃ���t�Ƌ��ɂ���j�̐S�ŏ���𑱂����A

��t�͎l�������炵�����Ă���Ƃ��H�l�͐M���A���ɑ�t�ɏo��̂ł��B

�@������w�����|���M�v���́A�u�����C�v�i�n�ӏƍG�E�{��G�������j�̒���

�u��C�͐^���@�̑c�t�Ƃ�������ł͂Ȃ����A���̒���͐^���@���@�h�i��C�̑n�n�����u�^���@�v�ɏ@�h�ȂǂƂ������̂͂Ȃ������j

�̓Ɛ蕨�ł͂Ȃ��B��C�͓��{�����̊�{�I�v�҂̈�l�ł������B�܂����̒���́A�����ԁA���{�l�̐��_�����̗Ƃł������B

�ނ̎v�z�A�ނ̐l�ԊρA�ނ̐��E�ς́A���{�����̋��X�܂Ő[���Z�����Ă���B

��C�����������Ċ������Ă���Ƃ���A����͌����č���R���̉@�̕_���̂Ȃ��ł͂Ȃ��āA

���{�����Ƃ����L���ꏊ�ɂ����ĂȂ̂��B�����炱���A���{�����ɊS�������̂Ȃ�ΒN�ł��A

��x�́A��C�Ƃ����l�Ԃ��l���A��C�̈₵��������Ђ��Ƃ����Ƃ��K�v�Ȃ̂ł���B�v

���̐��ɐ����������C�Ƃ����l���̐����O�@��t��M����l�B�ȏ�ɕ��L�����{�l�̒��ɐ����Ă��邱�Ƃ��q�ׂ��Ă��܂��B

���̂悤�ɁA�l���H�E�^���@�W�̐l�̒������łȂ����L�����Ɍ��݂܂ʼne����^�������邩�炱���A

���炽�߂đ�t�Ƃ����O�@��t�ƌĂ�Ă���̂ł��B

�S��������Ƃ���ɍO�@��t�`�������݂������Ă���ׁA

�������邪�̂ɍO�@��t�i��C�j���̂��̂�ے肳��邱�Ƃ�����܂��B

���E�Ɉ̐l�͑�R���܂��B�l�Ԃ̌��E���̋Ƃ��Ȃ�����������킷�̂ɁA

��g�Ƃ��ē`���I�Ȃ��̂��t������邱�Ƃ��s����̂͒v�����Ȃ����Ƃ̂悤�Ɏv���܂��B

�`���������Ƃ��Ă��肦�Ȃ�����Ƃ����đS�Ă�ے肳���̂́A���̓������E�������Ă���悤�Ɏv���܂��B

�@��l�̐l�ԁA�����C�̎��ւ��d��������s�̖{��艺�L�ɍO�@��t�i��C�j�̔N���Ƃ��āA���Љ���Ă��������܂����B

�O�@��t�i��C�j���N��

�O�@��t�i��C�j���N��

| ���� | �N�� | �N�� | �O�@��t�i�����C�j�̎��� |

|---|---|---|---|

| 774 | ��T�T�N | 1 | ��̍O�@��t�i��C�j�A �]���x�S�������Y�i���쌧�P�ʎ��j�ŘZ���\�ܓ��ɂ��a���A�i�s��O���Z���\�ܓ��ŁA70�j |

| 788 | ����W�N | 15 | ����̌Z��ł��鈢���呫�Ɋw�ԁi�Ő���b�R���n���B�j |

| 791 | ����10�N | 18 | ���̍��A���̑�w(���݂̍�����w�j�̖��o�Ȃɓ���A�����A���c���{��ɂ��Ē����̌ÓT���w�ԁB ����16�N�܂ł̊ԂɁu�������@�v���ꍹ����������A���g�A�y���A�ɗ\�Ȃǂ̎R��ł��̖@����s����B ����ɁA�a���R���ŋΑ��哿�ɂ��ďo�Ɠ��x����B |

| 795 | ����14�N | 22 | �i����ɓ��厛���R�@�ŋ������B�j |

| 797 | ����16�N | 24 | �\����A�w�O���w�A�x����B�i�E�����E������_���A��C�o�Ɛ錾�̏��Ƃ������Ă���B |

| 804 | ����23�N | 31 | �O���A������g�������얃�C�ɐߓ��������B �l�����������ɓ��x���A �܌������o���A �����\���A���B���k���Ԋݒ��ɕY���A �\���O���ɕ����ɏ㗤�B ��g�������얃�C�ɑ���ĕ��B�̊ώ@�g���Ă̌��������N������B���Ȃ�����C�̓����𐿂��[�������B ���������Ɏ���B |

| 805 | ����24�N | 32 | ���ߊ��얃�C�ɑ���āA�݊C���q�ւ̏��˂𑐂���B �\���A������z�V���i���̌̉@�A�������Ɉڂ�B �Ȍ�A�ʎ�O���E�����O���Ɏw�����A�T���X�N���b�g��C���h�̋��w�Ȃǂ��w�ԁB �^���@�掵�c�A�����A�b�ʂɎt���B �Z����{�ɑّ���A ������{�ɋ����E�A ������{�ɓ`�@��苗��ʂ̟���B ���̊Ԍb�ʘa���ɌU���E���F��������B �P�Q���P�T���b�ʐ��������@�ɂ����ē��Łi60�j |

| 806 | �哯���N | 33 | �ꌎ�\�ܓ��A�u�哂�_�s�����̎O���̍��t�̈�苗��b�ʘa���̔�v���B �ꌎ�^���A�k�퐨�˗����āA�u�k�w���{���̎g�ɗ^�ӂ邪���߂̌[�v�𑐂��B �O���A�������o�����ĉz�B�Ɍ����B �l���A�z�B�̐ߓx�g�Ɉ˗����āA���O�̌o�����N�W����B �����A���B�ɍs���B �\���A���B �\����\������K�����ɑ����āw�䐿���ژ^�x��ɒ�o�B �}�����ɕ{�ɑ؍݂���B |

| 807 | �哯�Q�N | 34 | �\����A�}���̓c�����̐�E�i�S����j�̂��߂̖@�����s���B �}�������ɕ{�ϐ������ɂƂǂ܂�B����ɑ�a���v�Ď��ɂ����āw����o�x���u�����Ƃ������B |

| 809 | �哯�S�N | 36 | �㋞�A���Y�R���ɋ����߂�B �l���\�O������V�c���ʁB ������\�l���A�Ő�����C�֖��T�\�̎ؗp��\�����܂��B �\���l���A����V�c�Ɂw�����x�̛����������Č��シ��i�w�����t��L�`�x�j |

| 810 | �O�m�P�N | 37 | �����Ď��d�A�ܗׁA�q��Ȃǐ����̒�q�ɖ��@�̓`������B �\�ꌎ������A���Y�R���A���Ƃ̂��߂̏C�@���s���B ���̔N�A�̒��w���e���̂��߂ɒh�������A���̊蕶�������B ����A���厛�ʓ��i�w���厛�ʓ�����x�j |

| 811 | �O�m�Q�N | 38 | �Z����\�����A������������ΏW�ɂ��̎ʖ{��Y���Č��[����B���̑��A�G��瑁A����ł̏��ȂǁB �����A�d�˂Đ����i�̎G��瑂����[����B �\���A���P���ʓ��B�\�ꌎ�\�O���A���o�m�s�ɑ��钺���̑�M������B ���̍��A�d�˂ė���ŏW�����[����B |

| 812 | �O�m�R�N | 39 | �l���A�Ő��ɏ��˂𑗂莻�܂̋^�`��₤�B ������\����A�}�A�́A������W�ȉ��̎G�������[����B �㌎�A�Ő��A�ޗǂ���̋A�r�A���P���ɋ�C��K�˂�B �\�����{�A���Y�R���Ɉڂ�B �\�ꌎ�^�����P���̊��q�����シ��B �\�ꌎ�\�ܓ��A���Y�R���J�R�B�Ő��A�a�C�^�j�E���������҂ƂȂ�B �\�ꌎ�\����A�Ő��A�����~�k�ɏ���𑗂�B �\�\�l���A���Y�R���ōĂъJ�R�B �\�^���A���Y�R���ɎO�j���C����B ���̍��A�t�{�i��̏~�a�V�c�j�ɓ��M�����シ��B |

| 813 | �O�m�S�N | 40 | �ꌎ�O���i�����m�s���C�̂��߂ɑ�M�B �ꌎ�l���i���̏��m�s���C���������钺�����M����B ���O���Z���܂ŁA�Ő��̖��ɂ��A��q�ה́E�~���E�����A��C��薧�@����B �܌��A���r�������A�^�������̖{�|�������B �\����ܓ��A���������C�̂��߂ɋ����ʎ�o���ʋ��{���s���B �\�ꌎ��\�O���A�Ő��̗���ߌo�̎ؗ��̐\������ɑ��Ēf��̎莆���o���B ���̔N�u�����������v�����B |

| 814 | �O�m�T�N | 41 | �O���A�S�Ԃ̖ȂƎ�����������V�c��艺�����ꂽ�̂ɑ����ӂ̎������A���シ��B ���������A�������Ȃ�тɎG�������[����B����\�����A�������̑m���m���߂��͂���Ƃ���\����B �����O�\���A����̈ɔ��m�̈˗����āA�u���叟���R������Č�����݂�����v�̕����B ���̔N�A���P���̏C�U���˗� |

| 815 | �O�m�U�N | 42 | �ꌎ�\�����A���웨�炪������ɔC����ꂽ�̂ŁA���ʂ̎���������B �ꌎ�\����A�݊C�̉��F���ɏ���𑗂�B�l������A���T�����ʂ����z�����߂邽�߁A �u���̗L���̏O�����ߕ���Ĕ閧���̖@���ʕ��ׂ����v�Ȃ銩�i���𑐂��B �l���ܓ��A��q�̍N��𓌍��}�g�̓����F�̂��Ƃɂ��킷�B �O������l���ɂ����Ē�q���b��̓����^��A�����̍L�q�A�����Ȃǂɏ��������T�̏��ʗ��z���˗��B �\���\�ܓ��}����̂��߂Ɋ蕶�𑐂��B |

| 816 | �O�m�V�N | 43 | �܌������薖���܂ł̊ԂɁA��C�̂��Ƃɑ�������q�̑ה͂�ӂ߂�Ő��Ɉ��Ă��Ԏ����o�� �i�ה͂̑�M�Ƃ��݂���j�B �Z���\����A����R�J�n�̏�\�����o����B���������A�����B�����\�ܓ��A�����̛����Ɋ��|���Č��[����B �\���\�l���A����V�c�̌����F�肷��B�\��\�����A�����^�삪�A ���r���̉��t��L�����p�����悤����Ɍ����߂ɁA��C�A������āA �u���̐^�삪��L�������邪���߂̌[�v�𑐂� |

| 818 | �O�m�X�N | 45 | �O���\����A���������V���̐u��l�Ɏ���B�\�ꌎ�\�Z���A��C�A������͂��߂č���R�ɓo��B |

| 819 | �O�m10�N | 46 | �ꌎ�A�������l�V���썑�V���i���厛�j�̊z�����|����B ����̎��d�E�ה͂�A����R�J�n�ɒ��肷��B�܌��O���A�u���쌚���̏��̌��E�̎��̌[�����v�i�w����W�x�j�B �u����ɒR����������Č��E����[�����v�i���j�B�����A�����ɂ�蒆���ȂɏZ���B ���̔N�A����R�̏������邽�߂́u�m�����v�𑐂��B�܂��w�L�t�@�`�x���B |

| 820 | �O�m11�N | 47 | ���̔N�i�\�����j�A�ޗǂ̂��鍂�����،��o�ꕔ���\�������ʋ��{���A�u�ǂ���ɂ�����A�蕶�𑐂��B �\�ꌎ�A�`����@�t�ʓ�����\�T�t�ƂȂ�B |

| 821 | �O�m12�N | 48 | �㌎�Z���A���������������E��䶗����ĕ݂���B�܂��A���̓��w���t�@�`�x�������B �㌎�����A�������얃�C�̎O����ɂ�����A�蕶�������B �܌���\�����]�Z�r�̏C�z�ʓ��ɔC�����A�㌎���A�l�����Z�r����������B �\�������A���؎Q�R�̖S���̊����ɓ���A�蕶�������B �\�ꌎ�A��q����~�k��ɕt������B���̔N�w������{�_�x�Ȃ�тɁw���M��S���x��q�B ���̔N�A��b�R�����@�ŋ��E�ٗ�����䶗��� |

| 823 | �O�m14�N | 50 | �ꌎ�A����铌������C�ɋ��^���B�ꌎ��\���A��l���e���̂��߂ɑ���Ĉ⌾�𑐂��B �l����\�l���A�u�V�c�c��̑��ʂ��ꂵ���\�v�������B�\���\���A�w�O�w�^�x�t�i�B �����Ɍ\���̏�Z�m��u���B�\���\�O���A�c�@�@�C�@�B�\����A�����C�@�B�\��\�O�������a�C�@ |

| 824 | �V���P�N | 51 | �A�u�H�̓��A�_���ς�v�u�J����Ԏ��v�ȂǍ쎌�B �O��������厛�ɂĂ̎O�{�̊蕶�������B�O����\�Z���A���m�s�B�l���Z�����m�s�������B �Z���\�Z���������ʓ��B�㌎��\�����A���Y�R���A��z���ɗ���B �\����\����A�}����̐�E�̂��߂̑��䶗������̌����� |

| 825 | �V���Q�N | 52 | �l�������A���������̍u�o�����B �l����\���A�����u�������̒����B�܌��\�l���A����R�ł̍���̒q����ŁA�O�\���B �����\����A���{�u�t�B�����A�~�a�V�c�̂��߁A���썑�Ɩ����L�y�̂��߂ɐm������C���B �㌎��\�ܓ��A�u��a�̏B�i���Ɂj�v�c�̒r�̔�̖��v�� |

| 826 | �V���R�N | 53 | �O���\���A���������̂��߁A�����@�،o���u����ɓ���A�B�����𑐂��B �\�������A��q�^�̖̂S�����������B�\�ꌎ��\�l���A�����̌d�������ɓ���A�p�ނ��^�����銩�i�\���� |

| 827 | �V���S�N | 54 | �O������A�u�\�g���r���鎍�v�B �܌�����A�~�a�V�c�A��ɓa�ɕS�m�𐿂��ĉJ�������s���B ��C�A�蕶�𑐂��B�܌���\����A�}����̖S�ȒǕ��ɓ���A�蕶�𑐂��B �܌���\�Z���A�����ŋF�J�B�܌���\������m�s�B ������\�l���A�Ǜ������A��C�Ɉ˗����ē~�k�̈�������c�ށB�㌎�^���A�k���i�����Ȃł�j�Ŗ@�؍u�]�B �~�a�V�c�A�̒������e���̂��߁A�c����ѓ���x����k���Ɏ{�����A���̊蕶�𑐂� |

| 828 | �V���T�N | 55 | �O���\����ےÑ�֓c�D�����ʓ��B �l���\�O���A�Ε��̋Α��哿�̕��̂��߂ɁA���Ԍo���u�߂���B �l���\�O���A�Α��̒����̎]���Ə��������B�\�\�ܓ��A��������̓����O��̓@��ɑ��Y��q�@���J�݂���B ���̔N�A���������@�g�Ƃ��ė������֍s���ɓ���A�������đ��ʂ��� |

| 829 | �V���U�N | 56 | �A��ʎ�o���ɓa���u���A�F�J�B �����\�����A�O���^�l�����̖S�����ǑP�ɓ���A�@�،o���u�Nj��{���B �㌎�\����A�������얽�̒������j���Ď���������đ���B �㌎��\�O���A�������얽�̔��Z���ꂵ�Ď�����B �\�ꌎ�ܓ��A������ʓ��B���̔N�a�C���v�l���@�؎��ɐ瓔����������ɍۂ��A�蕶�𑐂� |

| 830 | �V���V�N | 57 | �V���Z�{�@���̂����咘�w�閧��䶗��\�Z�S�_�x���q�� |

| 831 | �V���W�N | 58 | �Z���\�l���A���ɂ�����A��m�s��������������ꂸ�B �㌎��\�ܓ��A����̉~�����@�𐿂� |

| 832 | �V���X�N | 59 | �ꌎ�\�l���A�����a�_�c�B ������\����A����R��ł̖�������s���B�i����A���̔N�A�O��������C�ɗ^������B�j |

| 833 | ���a�P�N | 61 | ��C�A�����ȂŌ㎵����C�@���C���B �\����Ӑ^�a��̍���@��i����ق��j�̔��Z�ɍۂ��āA��ʎ�o�ȂǕS��\���������ʂ��A �u�����{�����Ƃ��蕶�𑐂��B ������\����A����R���������ɁA�������A���E��䶗��c����ɓ���A�u�m�����v�𑐂��B �\�^���A�{���^���@�Ŗ��N�����A�^���̌�C�@���s�����Ƃ�t�サ�A��������B �\��\�l���A�����O�j�̒��� |

| 834 | ���a�Q�N | 62 | �ꌎ�Z���A�����m�����̏�\�B �ꌎ�������\�l���܂Ő^���@�Ō㎵����C�@���C���B �ꌎ��\����A�^���@�N���x�ҎO�l����t���A��\�O���A�����B �O�\���A����R���������A��z���ƂȂ�B �O����\����A����R�ɂē���B �O����\�ܓ��A�~�a��c�����B�܌��\���A�����B ������\���A���N�A���������ɐ^���@�N���x�ҎO�l��u���B �\�������A�����c�A�䐻������������ |

| 845 | ���a12�N | ���̔N�A���Y��q�@�p�Z�B�\�ꌎ�\�O���A���d���Łi���M��w�������Ҏ���x�j | |

| 857 | �V�����N | �\����\�����A��C�ɑ�m����Ǒ����� | |

| 921 | ����21�N | �\����\�����A��C�ɍO�@��t��拍����^������ | |

| 1973 | ���a48�N | �O�@��t�i��C�j���a�����S�N�L�O��@�� |

�Q�l�����A�}�����[�A�u�����C�v�A���ғn�ӏƍG�E�{��G��

�Q�l�����A�W�p�ЁA�u���m�`��C��������v�A���ҏ����L�c

�Q�l�����A�����I��461�A�u��C�v�A���ҏ�R�t��