遍路用品の解説

遍路用品の解説

お遍路の道のりは、千四百キロにもおよびます。

この長い道中は、供養やお願事の為、または各人様々な理由で巡拝します。

その間、お大師様のお導きで巡拝・修行させていただくのですから、心身共に清らかなお姿でお参りを続けたいものです。

お遍路といえば白装束と思い浮かぶように、正装である白衣に金剛杖で巡拝する事をおすすめします。

金剛杖

金剛杖

御杖は弘法大師の分身とされ、お遍路様にとって特に重要なものとされています。古来四国霊場めぐりが苦行難行の時代には、お遍路さん自身の墓標としても意味をなしていたといわれています。

また、宿に入る場合は、杖の先を洗い大切に床の間に安置します。(杖の先は弘法大師のおみ足を洗うが如く手できれいに洗い清めます。)

極楽寺宿泊の場合は、玄関前に御杖を洗う場所が用意してあります。そこで洗い、専用の御杖立てに立てて下さい。

top

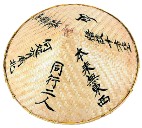

菅笠

菅笠

長い道中、雨風や日光をさえぎってくれます。

同行二人 (遍路が自分一人でなくいつも弘法大師と一緒である)

迷故三界城 (迷いがゆえに三界は城なり)

悟故十方空 (悟るがゆえに十方は空なり)

本来東西無 (本来東西は無く)

何処南北有(何処南北有り)と書かれてます。

top

白衣または笈摺

白衣または笈摺

お遍路様の正装、昔は荷物を背負ったとき着物が摺れないようにつけたもの、

または交通が不便で苦行難行時代はいつ力つき倒れてもよいという覚悟の死装束ともいわれています。

現在は御朱印を八十八ヶ所いただき、死後の旅路に着けるものとされています。

御朱印用の御詠歌入り・袖なし等たくさんの種類があります。

(白衣 納経朱印料 一ヶ寺 200円)

top

納札

納札

各お寺の本堂・大師堂に一枚ずつ納めてご本尊様、お大師様に参詣のご報告をします。

食べ物・宿泊・さまざまな施しのことを、四国では御接待と呼ばれています。御接待を受けた場合に、その方に納め札をお渡しするのがお遍路の作法です。

巡拝回数により納め札の色が違います。

top

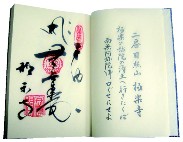

納経帳

納経帳

お寺でお経を唱え、写経を奉納したおしるしにいただいていくのが納経です。納経帳にもたくさん種類があります。一生の御守であり、家宝となるものでありますから、大きくて紙質の良い物が好まれます。

(納経帳 納経朱印料 一ヶ寺 300円)

top

納経軸

納経軸

納経帳と同様に、お経を唱えたり、写経を奉納したおしるしにいただいていくものです。

御朱印が全てお済みになりましたら、表装して掛軸とし、信仰礼拝の対象として仏間や床の間にかざり、御真言やお経を唱えます。

(お軸 納経朱印料 一ヶ寺 500円)

top

さんや袋(ずだ袋)

さんや袋(ずだ袋)

お経本・納経帳・ローソク・線香・納札・お賽銭・お御影などの巡拝に必要な物を収納でき、 持ち運びに便利な肩からさげる袋のことです。

top

輪袈裟

輪袈裟

袈裟(法衣)の一種で、袈裟を簡略化した長方形の細長い帯状のものです。

お遍路は行ですから、行をおこなう行者たるもの袈裟をつけてお参りすることをおすすめします。

top

経本

経本

経本にもたくさんの種類があります。遍路(巡拝)で使うものは般若心経が主となって構成されているものがほとんどです。 四国八十八ヶ所霊場会のすすめる次第、開経偈・懺悔文・三帰・三竟・十善戒・発菩提心真言・三昧耶戒真言・ 佛説摩訶般若波羅蜜多心経・参拝している霊場の本尊の御真言・光明真言・御宝号(南無大師遍照金剛)・ 回向文、これらの経文を唱えるようにしてください。心がいっそう洗われます。

top

数珠(念珠)

数珠(念珠)

仏様を一回念ずるごとに珠を一つ繰ることから念珠ともよばれています。仏前で合掌礼拝するときは、

必ず数珠を手にかけることになっています。

数珠の珠の数が108となっているのは、私共の心は108にも動き変わり乱れることから、これを俗に、百八煩悩といっています。

その乱れやすい心が、仏の教えによってよき心へと変わってゆくということを、自身にうけとめさせるために持つようになったといわれています。

お参りだけでなく、できれば日頃から数珠を手にかけて自分の心をよきに導きたいものです。

top

持鈴

持鈴

お遍路様の代名詞ともいわれる持鈴、古くは険しい山などで獣などから身を守るために鳴らしながら歩いたとされています。

また、道中安全や魔よけなどの意味を持ち、春が来ればお遍路様の鈴の音が境内にたくさん鳴り響き賑やかです。

top